PE聚乙烯

栏目:PE聚乙烯 发布时间:2021-07-18 20:19

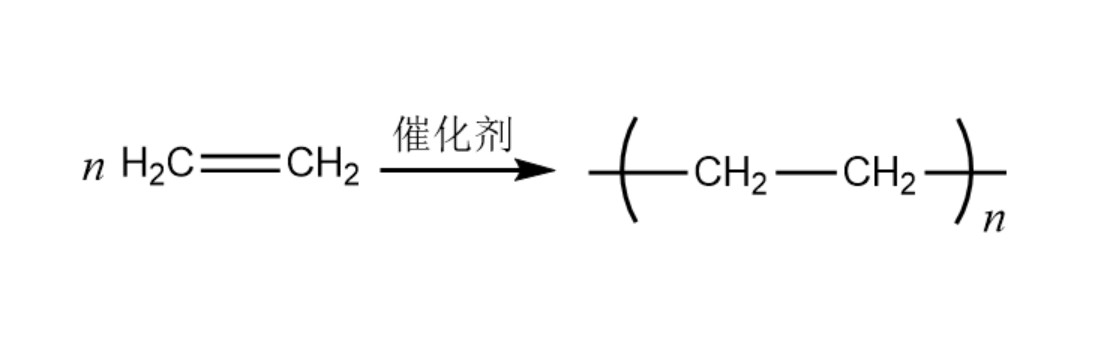

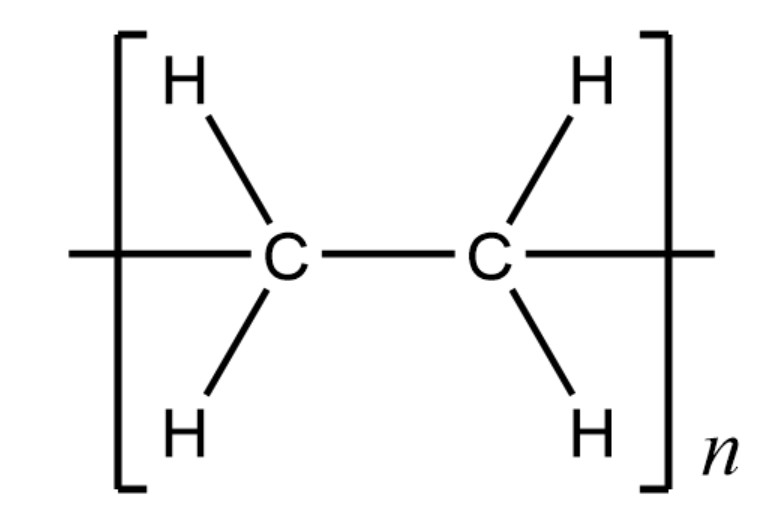

聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是 乙烯 经聚合制得的一种 热塑性树脂 。在工业上,也包括 乙烯 与少量 -烯烃 的 共聚物 。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低...

- 不溶

- 0.962 g/cm³

- 低分子量为无色液体,高分子量为无色乳白色蜡状颗粒或粉末

- 270 ℃

- S22;S24/25

- PE

目录

聚乙烯1922年由英国ICI公司合成,1933年,英国卜内门化学工业公司发现乙烯在高压下可聚合生成聚乙烯。此法于1939年工业化,通称为高压法。1953年联邦德国K.齐格勒发现以TiCl4-Al(C2H5)3为催化剂,乙烯在较低压力下也可聚合。此法由联邦德国赫斯特公司于1955年投入工业化生产,通称为低压法聚乙烯。50年代初期,美国菲利浦石油公司发现以氧化铬-硅铝胶为催化剂,乙烯在中压下可聚合生成高密度聚乙烯,并于1957年实现工业化生产。60年代,加拿大杜邦公司开始以乙烯和 α-烯烃用溶液法制成低密度聚乙烯。1977年,美国联合碳化物公司和陶氏化学公司先后采用低压法制成低密度聚乙烯,称作线型低密度聚乙烯,其中以联合碳化物公司的气相法最为重要。线型低密度聚乙烯性能与低密度聚乙烯相似,而又兼有高密度聚乙烯的若干特性,加之生产中能量消耗低,因此发展极为迅速,成为最令人注目的新合成树脂之一。 [3]

低压法的核心技术在于催化剂。德国齐格勒发明的TiCl4-Al(C2H5)3体系为聚烯烃的第一代催化剂,催化效率较低,每克钛约得数千克聚乙烯。1963年比利时索尔维公司首创以镁化合物为载体的第二代催化剂,催化效率达每克钛得数万至数十万克聚乙烯。采用第二代催化剂还可省去脱除催化剂残渣的后处理工序。以后又发展了气相法高效催化剂。1975年,意大利蒙特爱迪生集团公司研制成可省去造粒而直接生产球状聚乙烯的催化剂,被称作第三代催化剂,是高密度聚乙烯生产的又一变革。 [3]

聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差于聚合物的化学结构和加工条。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法加工。用途十分广泛,主要用来制造薄膜、包装材料、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展,聚乙烯生产得到迅速发展,产量约占塑料总产量的1/4。1983年世界聚乙烯总生产能力为24.65 Mt,在建装置能力为3.16 Mt。2011年最新统计结果,全球产能达到96 Mt,聚乙烯生产的发展趋势显示,生产消费逐步向亚洲地区转移,中国日渐成为最重要的消费市场。 [3]

LDPE

性质:无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒,密度约0.920 g/cm3,熔点130℃~145℃。不溶于水,微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀,吸水性小,在低温时仍能保持柔软性,电绝缘性高。 [1]

生产工艺:主要有高压管式法和釜式法两种。为降低反应温度和压力,管式法工艺普遍采用低温高活性引剂引发聚合体系,以高纯度乙烯为主要原料,以丙烯、丙烷等为密度调整剂,使用高活性引发剂在约200℃~330℃、150~300MPa条件下进行聚合反应。反应器中引发聚合的熔融聚合物,必须要经过高压、中压和低压冷却、分离,高压循环气体经过冷却、分离后送入超高压(300 MPa)压缩机入口,中压循环气体经过冷却、分离后送入高压(30 MPa)压缩机入口,而低压循环气体经过冷却、分离后送入低压(0.5 MPa)压缩机循环利用,而熔融聚乙烯经过高压、低压分离后送入造粒机,进行水中切粒,在造粒时,企业可以根据不同应用领域,加入适宜的添加剂,颗粒经包装出厂。 [1]

LLDPE

性质:由于LLDPE和LDPE的分子结构明显不同,性能也有所不同。与LDPE相比,LLDPE具有优异的耐环境应力开裂性能和电绝缘性,较高的耐热性能、抗冲和耐穿刺性能等。生产工艺:LLDPE树脂主要利用全密度聚乙烯装置生产,代表性的生产工艺为Innovene工艺和UCC的Unipol工艺。 [1]

HDPE

性质:本色、圆柱状或扁圆状颗粒,颗粒光洁,粒子的尺寸在任意方向上应为2 mm~5 mm,无机械杂质,具热塑性。粉料为本白色粉末,合格品允许有微黄色。常温下不溶于一般溶剂,但在脂肪烃、芳香烃和卤代烃中长时间接触时能溶胀,在70℃以上时稍溶于甲苯、醋酸中。在空气中加热和受日光影响发生氧化作用。能耐大多数酸碱的侵蚀。吸水性小,在低温时仍能保持柔软性,电绝缘性高。 [1]

一般特性

聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒,外观呈乳白色,有似蜡的手感,吸水率低,小于0.01%。聚乙烯膜透明,并随结晶度的提高而降低。聚乙烯膜的透水率低但透气性较大,不适于保鲜包装而适于防潮包装。易燃、氧指数为17.4,燃烧时低烟,有少量熔融落滴,火焰上黄下蓝,有石蜡气味。聚乙烯的耐水性较好。制品表面无极性,难以粘合和印刷,经表面处理有所改善。支链多其耐光降解和耐氧化能力差。 [4]

其分子量在1万~10万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯。分子量越高,其物理力学性能越好,越接近工程材料的要求水平。但分子量越高,其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100~130℃其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能,但使用温度在80~110℃。 [5]

化学特性

聚乙烯化学稳定性较好,室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀,如发烟硫酸、浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用,而在90~100℃下,浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯,使其破坏或分解。聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易发生降解,炭黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反应。 [4]

力学特性

聚乙烯的力学性能一般,拉伸强度较低,抗蠕变性不好,耐冲击性好。冲击强度LDPE>LLDPE>HDPE,其他力学性能LDPE结晶度和相对分子质量的影响,随着这几项指标的提高,其力学性能增大。耐环境应力开裂性不好,但当相对分子质量增加时,有所改善。耐穿刺性好,其中LLDPE最好。 [4]

热学特性

聚乙烯的耐热性不高,随相对分子质量和结晶度的提高有所改善。耐低温性能好,脆性温度一般可达-50℃以下;并随相对分子质量的增大,最低可达-140℃。聚乙烯的线膨胀系数大,最高可达(20~24)×10-5/K。热导率较高。 [4]

电学特性

环境特性

聚乙烯属于烷烃惰性聚合物,具有良好的化学稳定性。在常温下耐酸、碱、盐类水溶液的腐蚀,但不耐强氧化剂如发烟硫酸、浓硝酸和铬酸等。聚乙烯在60℃以下不溶于一般溶剂,但与脂肪烃、芳香烃、卤代烃等长期接触会溶胀或龟裂。温度超过60℃后,可少量溶于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯、松节油、矿物油及石蜡中;温度高于100℃,可溶于四氢化萘。 [4]

加工特性

因LDPE、HDPE的流动性好,加工温度低,粘度大小适中,分解温度低,在惰性气体中高温度300℃不分解,所以是一种加工性能很好的塑料。但LLDPE的粘度稍高,需要增加电机功率20%~30%;易发生熔体破裂,需增加口模间隙和加入加工助剂;加工温度稍高,可达200~215℃。聚乙烯的吸水率低,加工前不需要干燥处理。 [4]

氯化聚乙烯:以氯部分取代聚乙烯中的氢原子而得到的无规氯化物。氯化是在光或过氧化物的引发下进行的,工业上主要采用水相悬浮法来生产。由于原料聚乙烯的分子量及其分布、支化度及氯化后的氯化度、氯原子分布和残存结晶度的不同,可得到从橡胶状到硬质塑料状的氯化聚乙烯。主要用途是作聚氯乙烯的改性剂,以改善聚氯乙烯抗冲击性能。氯化聚乙烯本身还可作为电绝缘材料和地面材料。 [5]

氯磺化聚乙烯:当聚乙烯与含有二氧化硫的氯作用时,分子中的部分氢原子被氯和少量的磺酰氯基团取代,就得到氯磺化聚乙烯。主要的工业制法为悬浮法。氯磺化聚乙烯耐臭氧、耐化学腐蚀、耐油、耐热、耐光、耐磨和抗拉强度较好,是一种综合性能良好的弹性体,可用以制作接触食品的设备部件。 [5]

交联聚乙烯:采用辐射法(X射线、电子射线或紫外线照射等)或化学法(过氧化物或有机硅交联)使线型聚乙烯成为网状或体型的交联聚乙烯。其中有机硅交联法工艺简单,操作费用低,且成型与交联可分步进行,宜采用吹塑和注射成型。交联聚乙烯的耐热性、耐环境应力开裂性及机械性能均比聚乙烯有较大提高,适于作大型管材、电缆电线以及滚塑制品等。 [5]

高压法用来生产低密度聚乙烯,这种方法开发得早,用此法生产的聚乙烯至今约占聚乙烯总产量的2/3,但随着生产技术和催化剂的发展,其增长速度已大大落后于低压法。低压法就其实施方法来说,有淤浆法、溶液法和气相法。淤浆法主要用于生产高密度聚乙烯,而溶液法和气相法不仅可以生产高密度聚乙烯,还可通过加共聚单体,生产中、低密度聚乙烯,也称为线型低密度聚乙烯。各种低压法工艺发展很快。 [6]

高压法

用氧或过氧化物等作引发剂,使乙烯聚合为低密度聚乙烯的方法。乙烯经二级压缩后进入反应器,在压力100~300 MPa、温度200~300℃及引发剂作用下聚合为聚乙烯,反应物经减压分离,使未反应的乙烯回收后循环使用,熔融状的聚乙烯在加入塑料助剂后挤出造粒。 [6]

所用聚合反应器有管式反应器(管长可达 2000 m)和釜式反应器两种。管式法流程的单程转化率20%~34%,单线年生产能力100 kt。釜式法流程的单程转化率20%~25%,单线年生产能力180 kt。 [6]

低压法

①淤浆法:生成的聚乙烯不溶于溶剂而呈淤浆状。淤浆法聚合条件温和,易于操作,常用烷基铝作活化剂,氢气作分子量调节剂,多采用釜式反应器。由聚合釜出来的聚合物淤浆经闪蒸釜、气液分离器到粉料干燥机,然后去造粒。生产过程中还包括溶剂回收、溶剂精制等步骤。采用不同的聚合釜串联或并联的组合方式,可以得到不同分子量分布的产品。 [6]

②溶液法:聚合在溶剂中进行,但乙烯和聚乙烯均溶于溶剂中,反应体系为均相溶液。反应温度(≥140℃)、压力(4~5MPa)较高。特点是聚合时间短,生产强度大,可兼产高、中、低三种密度的聚乙烯,能较好地控制产品的性质;但溶液法所得聚合物分子量较低,分子量分布窄,固体物含量较低。 [6]

③气相法:乙烯在气态下聚合, 一般采用流化床反应器。催化剂有铬系和钛系两种,由贮罐定量加入到床层内,用高速乙烯循环以维持床层流态化,并排除聚合反应热。生成的聚乙烯从反应器底部出料。反应器的压力约2 MPa,温度85~100℃。气相法是生产线型低密度聚乙烯最主要的方法,气相法省去了溶剂回收和聚合物干燥等工序,且比溶液法节省投资15%和操作成本10%。为传统高压法投资的30%,操作费的1/6。因而得到了迅速发展。但气相法在产品质量及品种上有待进一步改进。 [6]

中压法

加工和应用:可用吹塑、挤出、注射成型等方法加工,广泛应用于制造薄膜、中空制品、纤维和日用杂品等。在实际生产中,为了提高聚乙烯对紫外线和氧化作用的稳定性,改善加工及使用性能,需加入少量塑料助剂。常用的紫外线吸收剂为邻羟基二苯甲酮或其烷氧基衍生物等,炭黑是优良的紫外线屏蔽剂。此外,还加入抗氧剂、润滑剂、着色剂等,使聚乙烯的应用范围更加扩大。 [6]

词条图册更多图册

- 参考资料

上一篇:PE产品资料

下一篇:没有了